Sviluppo strutturale e militare

Il campo di concentramento di Avezzano

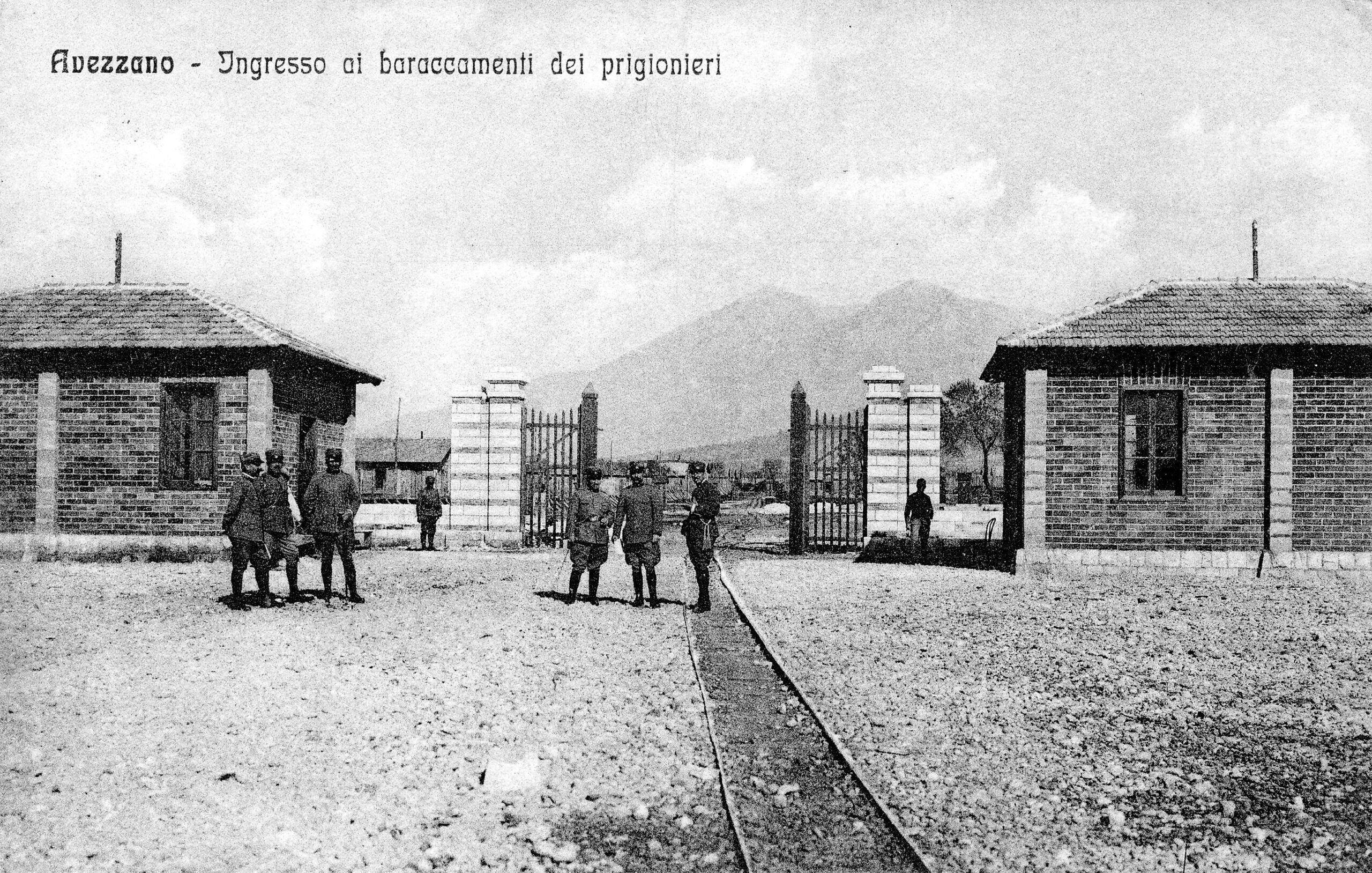

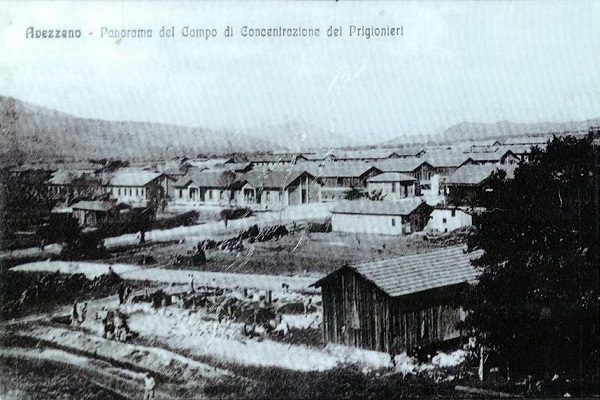

Collocazione ed edifici

L’area scelta per il campo era situata a nord di Avezzano, un’area che, in parte, era già conosciuta per la sua vicinanza con le strutture sanitarie. La cava di breccia di Cesolino venne messa a disposizione per le necessità di costruzione, mentre il Genio Militare si occupò della progettazione, sistemando il campo su un’area di circa trenta ettari, suddivisi in quattro settori, con una viabilità a scacchiera, quasi a simboleggiare l’ordine che doveva prevalere in un momento di caos.

All’interno dei settori furono realizzate baracche con struttura in legno o mista legno/muratura per il ricovero dei prigionieri. Furono edificate anche strutture in muratura che ospitavano cucine e vivanderie, latrine, bagni e locali per la disinfezione e le cure. All’esterno del recinto, invece, si costruirono gli alloggi per gli ufficiali, le caserme ed i corpi di guardia, un altro padiglione per la disinfezione ed una vivanderia, la scuderia e gli uffici del Genio militare, ospitati in quello che è attualmente noto come il “villino Cimarosa”. In tutto, centonovantadue padiglioni capaci di ospitare fino a 15.000 prigionieri e un migliaio di militari addetti alla sorveglianza.

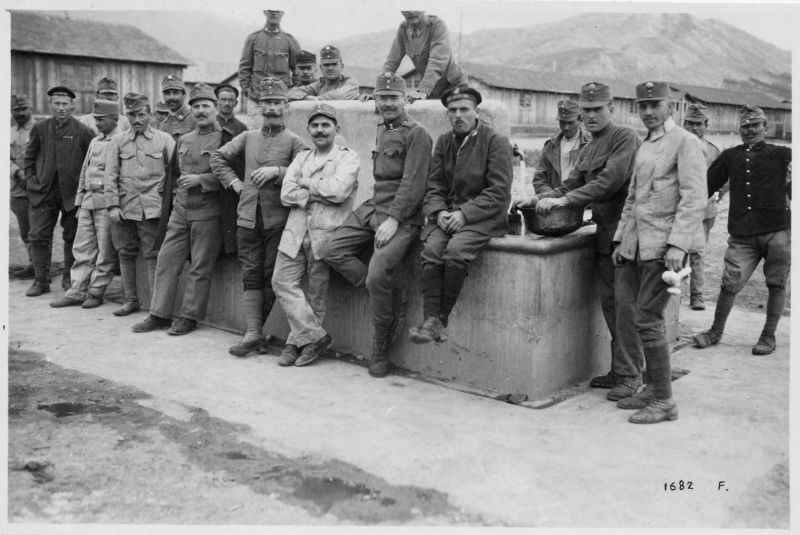

I primi prigionieri, circa 3.400 in tutto, furono fatti confluire ad Avezzano agli inizi del 1917 e in quello stesso anno la presenza media all’interno del campo si attestò attorno alle diecimila persone (esclusi i militari italiani di sorveglianza). Nonostante la struttura fosse adeguatamente dimensionata per tale numero, in termini strutturali e di servizi igienici, fin dai primi tempi si evidenziarono problemi legati principalmente alla disponibilità di acqua potabile. Per risolvere la questione ed evitare il ricorrere di gravi problemi sanitari tra i prigionieri, nella zona più a nord del campo furono realizzati tre serbatoi in muratura alimentati da un pozzo indipendente e denominati ancora oggi “le Tre Conche”.

La composizione dei prigionieri cambiò nel tempo di pari passo con l’evolversi del conflitto, degli accordi e delle convenzioni siglate tra le diverse nazioni e tra le due alleanze contrapposte, ossia la Triplice Intesa (impero britannico, Francia e impero russo, alla quale si unirono nel tempo anche l’Italia, l’impero giapponese e gli Stati Uniti) e gli Imperi Centrali (tedesco, austro-ungarico e ottomano). Già nella prima fase furono portati ad Avezzano i prigionieri di guerra appartenenti alle varie nazionalità dell’esercito asburgico, tra cui austriaci, ungheresi, cecoslovacchi, polacchi, tedeschi e rumeni originari della Transilvania, del Banato e della Bucovina (regioni all’epoca sotto il governo dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe).

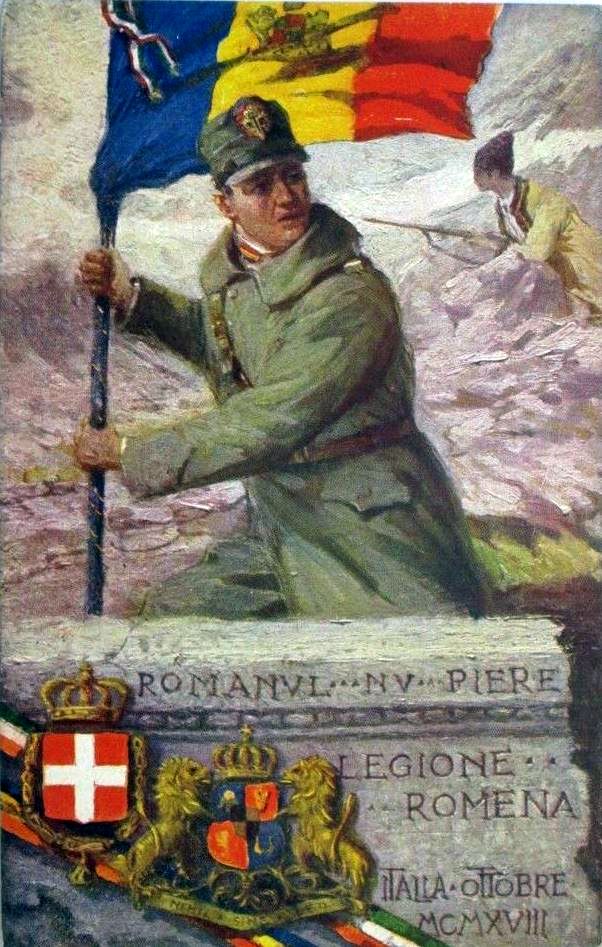

Nella primavera del 1918, però, si svolse a Roma il “Congresso delle nazionalità oppresse nella monarchia austro-ungarica” e nel corso dello stesso, i delegati rumeni ottennero dal Ministero della guerra italiano la possibilità di formare unità autonome armate poste sotto la giurisdizione dei diversi comitati nazionali. Si istituì così la “Legione Romena d’Italia”, i cui soldati avevano lo status giuridico di alleati e potevano combattere al fianco dei militari italiani (oramai stremati dal conflitto). La maggior parte dei prigionieri rumeni presenti nei campi di concentramento italiani aderì alla neonata Legione, anche in forza di preesistenti sentimenti antimagiari e antitedeschi, accresciuti, questi ultimi, in seguito all’occupazione tedesca della Romania nel 1916. Adempiendo a una decisione governativa, il generale di brigata Luciano Ferigo dispose che tutti i legionari rumeni presenti in Italia fossero radunati ad Avezzano, inquadrati ed equipaggiati militarmente per essere sottoposti a un periodo di addestramento a cura di ufficiali del regio esercito. Così, quando ormai la guerra volgeva al termine, tutti i prigionieri rumeni aderenti furono indirizzati al campo di Avezzano, dove, come facilmente intuibile, fu loro riservato un trattamento decisamente migliore rispetto agli altri prigionieri presenti. La convivenza causò anche diversi incidenti, alcuni dei quali anche gravi, come quello del 12 ottobre 1919 in cui vennero uccisi due prigionieri ungheresi. Il contingente rumeno venne rimpatriato da Avezzano nel novembre dello stesso anno, mentre gli ultimi prigionieri, oramai ridotti in numero a circa cinquecento unità, lasciarono il campo poco dopo.

Fonti:

- Baratto Marco, “Le vicende della Legione Romena d’Italia”, in «Orizzonti Culturali Italo-Romeni», Anno I n. 1, 2011.

- Basciani Alberto, “I prigionieri di guerra romeni nel campo di concentramento di Avezzano (AQ) durante la prima guerra mondiale 1916-1918”, in «Istituto romeno di cultura e ricerca umanistica. Annuario», IV, 2002.

- Cappellano Filippo, Formiconi Paolo, “Le relazioni militari italo-romene nella grande guerra: esportazioni di materiale bellico e legione romena”, in «Annali, Museo Storico Italiano della Guerra» n. 26, 2018.

- Cipriani Clara Antonia, “Il Campo di concentramento di Avezzano. L’istituzione di un campo di prigionieri di guerra austro-ungarici e la nascita della Legione Romena d’Italia ad Avezzano” in «Avezzano, la Marsica e il circondario a cento anni dal sisma del 1915», Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori, Consiglio Regionale dell’Abruzzo, 2015.

- Maccallini Enzo, Losardo Lucio, “Prigionieri di guerra ad Avezzano: il campo di concentramento. Memorie da salvare”, Archeoclub d’Italia, Sezione della Marsica, 1996.

- Natalia Sergio, “La Marsica tra terremoto e grande guerra”, Kirke, 2016.

- Salzano Mario Giulio, “Il campo di concentramento per prigionieri di guerra di Fonte d’Amore e la formazione della Legione cecoslovacca (1916-1918)”, in «Storia e problemi contemporanei», 2016.

- Tavernini Lodovico, “Prigionieri austro-ungarici nei campi di concentramento italiani 1915-1920”, in «Annali / Museo storico italiano della guerra», 9-11, 2001-2003.

- Výborný Jaroslav, “Z rakouských zákopů do československé domobrany. Historie domobraneckých praporů avezzanských”, V Brně: Moravský legionář, 1927.

Cronologia degli eventi significativi

I momenti chiave del quartiere sorto nella zona dell’ex campo di concentramento di Avezzano.

Gennaio 1917

I primi prigionieri

I primi prigionieri, circa 3.400 in tutto, furono fatti confluire ad Avezzano agli inizi del 1917 e in quello stesso anno la presenza media all’interno del campo si attestò attorno alle diecimila persone (esclusi i militari italiani di sorveglianza).

1917

Costruzione delle "Tre Conche"

Per risolvere garantire la disponibilità di acqua potabile ed evitare il ricorrere di gravi problemi sanitari tra i prigionieri, nella zona più a nord del campo furono realizzati tre serbatoi in muratura alimentati da un pozzo indipendente e denominati ancora oggi “le Tre Conche”.

Primavera 1918

Fine della Prima Guerra Mondiale

Nella primavera del 1918 i delegati rumeni ottennero dal Ministero della guerra italiano la possibilità di formare unità autonome armate poste sotto la giurisdizione dei diversi comitati nazionali. Si istituì così la “Legione Romena d’Italia”.

1919

Partenza degli ultimi prigionieri

APPROFONDIMENTI

In preparazione:

Alloggi, padiglioni, reparti

Le tre conche e i servizi del campo

Villino cimarosa

Legione romena d’Italia

Legione Ceco-slovacca

Condividi la tua storia

Unisciti a noi nel viaggio attraverso la storia del campo di concentramento di Avezzano condividendo i ricordi della tua famiglia. La tua voce è importante per mantenere viva la memoria.