Liberazione e chiusura definitiva

La fine del campo di concentramento di Avezzano

Il campo dopo l'armistizio

I giorni antecedenti e successivi all’annuncio dell’armistizio furono segnati da grande incertezza e dinamismo, in particolare nei campi di internamento, con massicce fughe di prigionieri e primi “sbandamenti” dei militari italiani. Secondo il racconto del tenente medico Giuseppe Boccaletti, tra il 10 e il 13 settembre 1943 il comandante del campo di prigionia di Avezzano, colonnello Pietro Tirone, congedò ufficiali e soldati (20+200 in numero), “ingiungendo loro di tornare a casa”. In quegli stessi giorni, i magazzini del campo vennero saccheggiati da militari e civili, mentre il 13 settembre l’intera struttura fu presa in possesso da un gruppo di paracadutisti tedeschi. Le fughe dei prigionieri proseguirono anche nelle settimane successive, anche grazie all’azione dello stesso tenente Boccaletti, che era rimasto al suo posto per dovere di ufficiale e per assistere i prigionieri alleati ricoverati in infermeria. Attorno al 15 settembre i partigiani marsicani organizzarono un’incursione all’interno del campo per recuperare alcune armi, ma trovarono soltanto “una dozzina di mitra, qualche fucile modello 91, una mitragliatrice e qualche cassa di munizioni”.

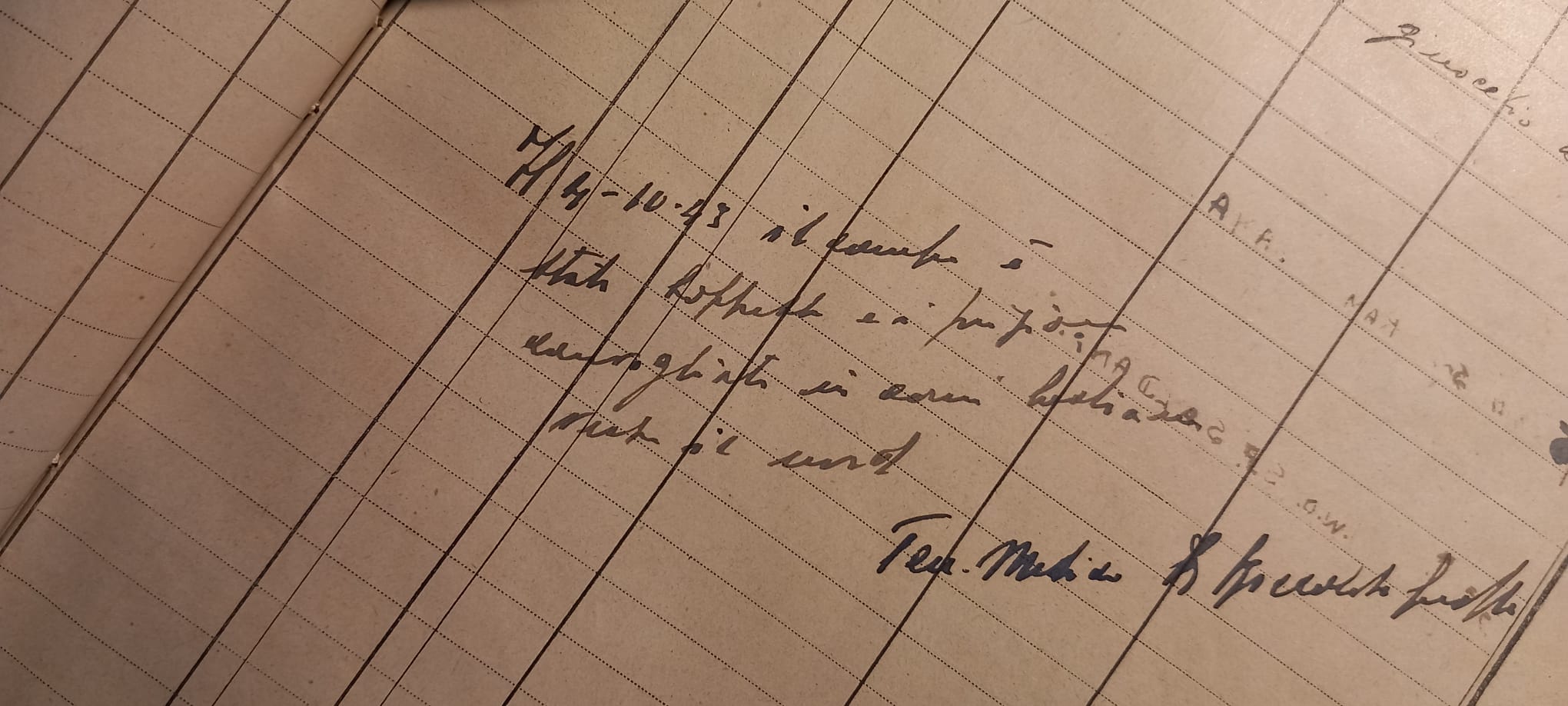

Il 4 ottobre 1943 il tenente Boccaletti scrisse sul registro dell’infermeria che il campo era ufficialmente soppresso e gli ultimi prigioneri (quelli che erano rimasti all’interno del campo o vi erano stati ricondotti) erano stati convogliati in carri bestiame verso il nord.

Nel frattempo, molti tra quelli fuggiti dal campo avevano già trovato rifugio presso le famiglie locali, soprattutto nei paesi sparsi nell’ampio territorio marsicano, della Valle Roveto e del Cicolano; altri vagavano nella campagna o si erano nascosti nelle zone più impervie. Nei mesi di occupazione tedesca, tra il settembre del ‘43 e il giugno del ‘44, si assistette a un diffuso fenomeno di protezione dei prigionieri fuggiti dal campo di Avezzano (e di altre località), un fenomeno che è stato poi individuato come “resistenza umanitaria” e che ha interessato in modo particolare la regione abruzzese, stretta tra la linea Gustav ed i territori presidiati dai nazisti. Numerose sono le testimonianze locali relative alla protezione ed all’aiuto prestato agli ex-prigionieri ospitati nelle case e nelle stalle contadine o nascosti nei rifugi di campagna. Alcuni di loro furono vestiti da popolani e portati a lavorare nei campi, mentre la maggior parte – che come detto era di origine indiana – dovette rimanere nascosta e spostarsi di continuo per sfuggire agli occupanti tedeschi. Episodi di coraggiosa protezione si registrarono un po’ in tutte le località marsicane, fortunatamente sfuggite a rappresaglie di massa (con la tragica eccezione di Capistrello) ma comunque colpite dalle vendette naziste per l’aiuto offerto ai fuggiaschi e ai partigiani. Il 6 dicembre del ‘43 l’intero paese di Villavallelonga subì un pesante rastrellamento nel corso del quale furono scoperti circa 70 rifugiati provenienti dal campo di prigionia di Avezzano; la popolazione stessa fu raccolta per la fucilazione presso una segheria a ridosso delle casette asismiche e solo una fortuità meteorologica scongiurò l’esecuzione. Nei mesi successivi, quattro ex-prigionieri indiani vennero uccisi, trivellati di colpi, a Castelnuovo, mentre un russo fu fucilato nella località montana di “La Guardia” a Lecce dei Marsi. Altri indiani morirono congelati nel tentativo di oltrepassare la linea Gustav attraverso le montagne sopra Balsorano, ed un altro ancora morì per malattia a Morrea, confortato dal parroco don Savino che ne volle celebrare il funerale. Ammirevoli prove di solidarietà e di alta umanità nei confronti dei prigionieri in fuga, ad ogni modo, si registrarono in tutti i paesi della Marsica.

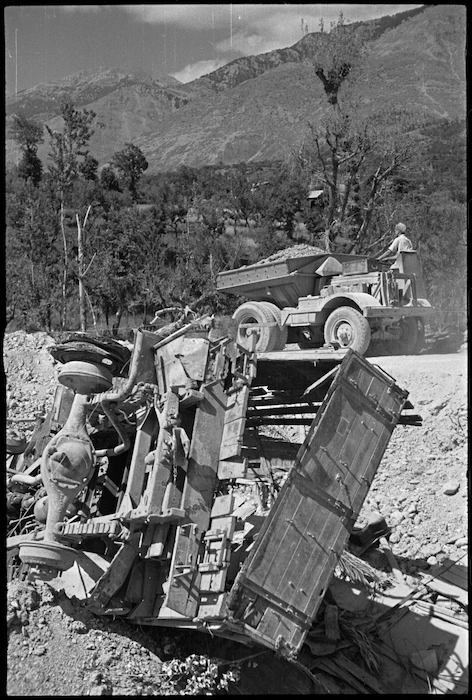

Gli occupanti avevano intanto trasformato il campo di concentramento in un deposito di materiale bellico (fino al marzo del 1944); in seguito, con l’intensificarsi dei bombardamenti e nell’imminenza della ritirata, distrussero le baracche e trasportarono via ciò che restava delle strutture. Ulteriori danni alle stesse strutture furono poi causati, soprattutto nel maggio del 1944, dai bombardamenti aerei alleati che colpirono pesantemente Avezzano, in special modo nei giorni 21, 22 e 23. Poco più di due settimane dopo, il 10 giugno 1944, le truppe dell’esercito neozelandese in risalita dalle Valle Roveto entravano in una Avezzano completamente svuotata e devastata dagli stessi bombardamenti alleati e dalle ultime distruzioni delle truppe naziste in ritirata. Così, con l’avvento degli Alleati e la fine del conflitto nel territorio marsicano, si concludeva la seconda vita del campo di concentramento, chiuso ormai definitivamente in attesa di una ricostruzione civile e sociale ancora sconosciuta.

Fonti:

- AA. VV., Testimonianze registrate negli archivi della fondazione “Monte San Martino Trust”, archives.msmtrust.org.uk .

- Absalom Roger, “A Strange Alliance. Aspects of escape and survival in Italy 1943-45”, Olschki, 1991 – Traduzione italiana “L’alleanza inattesa. Mondo contadino e prigionieri alleati in fuga in Italia (1943-1945)”, Pendagron, 2011.

- Cipollone Osvaldo e Roberto, “Padroni di niente”, Associazione Pro Loco Cese dei Marsi, 2019.

- Cipriani Clara Antonia, “Il Campo di concentramento di Avezzano. L’istituzione di un campo di prigionieri di guerra austro-ungarici e la nascita della Legione Romena d’Italia ad Avezzano” in «Avezzano, la Marsica e il circondario a cento anni dal sisma del 1915», Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori, Consiglio Regionale dell’Abruzzo, 2015.

- Di Sante Costantino (a cura di), “PG 91 – Avezzano”, scheda su alleatiinitalia.it .

- Maccallini Enzo, Losardo Lucio, “Prigionieri di guerra ad Avezzano: il campo di concentramento. Memorie da salvare”, Archeoclub d’Italia, Sezione della Marsica, 1996.

- Nocera Fabrizio, “Le bande partigiane lungo la linea Gustav. Abruzzo e Molise nelle carte del Ricompart”, Università degli studi del Molise, Dipartimento di Economia, Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, Curriculum “Scienze Umane, Storiche e della Formazione”, 2018.

- Rosini Antonio, “Otto mesi di ferro e fuoco: Avezzano e dintorni, 1943-1944”, Grafiche Di Censo, 1994.

- Salvi Ramchandra, “Whom enemies sheltered“ – Traduzione in italiano Gargano Luciano “Aiutati dai nemici”, Cultura e dintorni, 2018.

Cronologia degli eventi significativi

I momenti chiave del quartiere sorto nella zona dell’ex campo di concentramento di Avezzano.

Settembre 1943

La fuga dal campo

Tra il 10 e il 13 settembre 1943 il comandante del campo di prigionia di Avezzano congedò ufficiali e soldati. In quegli stessi giorni, i magazzini del campo vennero saccheggiati da militari e civili, mentre il 13 settembre l’intera struttura fu presa in possesso da un gruppo di paracadutisti tedeschi.

4 ottobre 1943

Boccaletti

Il 4 ottobre 1943 il tenente medico Giuseppe Boccaletti scrisse sul registro dell’infermeria che il campo era ufficialmente soppresso.

Ottobre 1943 - Maggio 1944

Trasformazione e distruzione del campo

Il campo di concentramento viene trasformato in un deposito di materiale bellico (fino al marzo del 1944); in seguito, con l’intensificarsi dei bombardamenti e nell’imminenza della ritirata, le baracche vengono distrutte.

10 giugno 1944

Neozelandesi

APPROFONDIMENTI

In preparazione:

Armistizio, fuga e presidio

Protezione dei prigionieri fuggiaschi

Liberazione della Marsica e chiusura

Condividi la tua storia

Unisciti a noi nel viaggio attraverso la storia del campo di concentramento di Avezzano condividendo i ricordi della tua famiglia. La tua voce è importante per mantenere viva la memoria.