Dimensione umana

Le condizioni di vita nel campo di concentramento di Avezzano

I prigionieri della Prima Guerra Mondiale

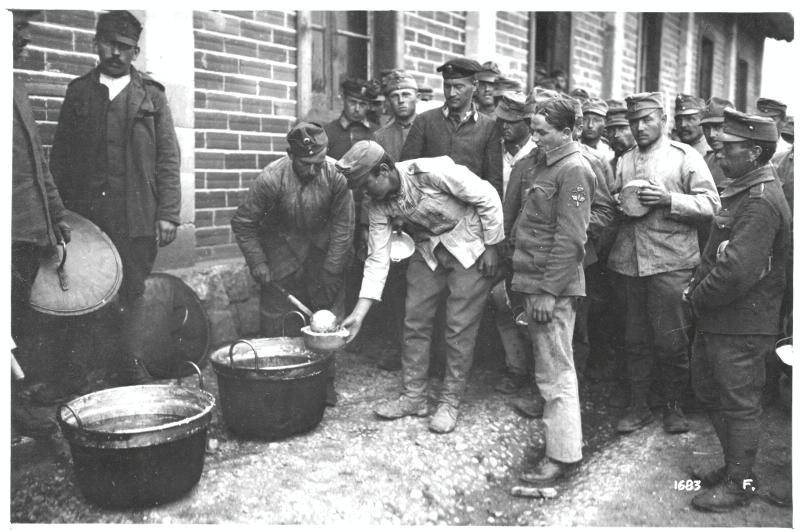

I prigionieri di guerra ebbero un ruolo fondamentale nella ricostruzione della città, impegnandosi in diverse opere di pubblica utilità. Furono impiegati nella rimozione delle macerie, sia da edifici pubblici che privati, nell’apertura di nuove strade e nella realizzazione di infrastrutture essenziali come reti fognarie e idriche. È documentata la loro partecipazione alla costruzione del muro di cinta del nuovo cimitero cittadino, un’opera lunga 750 metri e realizzata in pietra concia. Inoltre, contribuirono allo scavo della galleria del monte Salviano per l’installazione di una nuova conduttura idrica e al rimboschimento delle sue pendici. Il loro lavoro si estese anche all’agricoltura: molti furono impiegati nei campi della piana del Fucino, soprattutto al servizio dell’amministrazione Torlonia, proprietaria delle terre bonificate. Durante la stagione della mietitura, ai prigionieri di Avezzano si aggiunsero anche quelli internati nel vicino campo di prigionia di Sulmona.

Tuttavia, le condizioni all’interno del campo di concentramento di Avezzano erano durissime: oltre a un protocollo di sorveglianza molto stringente, le condizioni d’igiene e la fame rendevano la detenzione estremamente difficile. Il rancio spesso non era sufficiente a sfamare in modo adeguato i prigionieri. A testimoniarlo, anche dei piccoli biglietti scritti a mano da soldati – probabilmente austriaci – che chiedevano alle persone che passavano fuori dalle recinzioni un po’ di pane o delle patate. Nel campo era presente anche uno spaccio dove i prigionieri potevano acquistare generi alimentari e altri beni utilizzando degli appositi buoni. Questo sistema di pagamento rendeva più difficile le evasioni, in quanto era proibito ai prigionieri possedere denaro in valuta corrente.

Nonostante gli sforzi del personale medico, il sovraffollamento (solo nel 1917 si registrarono in media tra gli ottomila e i dodicimila soldati) e la mancanza di igiene favorirono la diffusione di malattie epidemiche e dissenteriche.

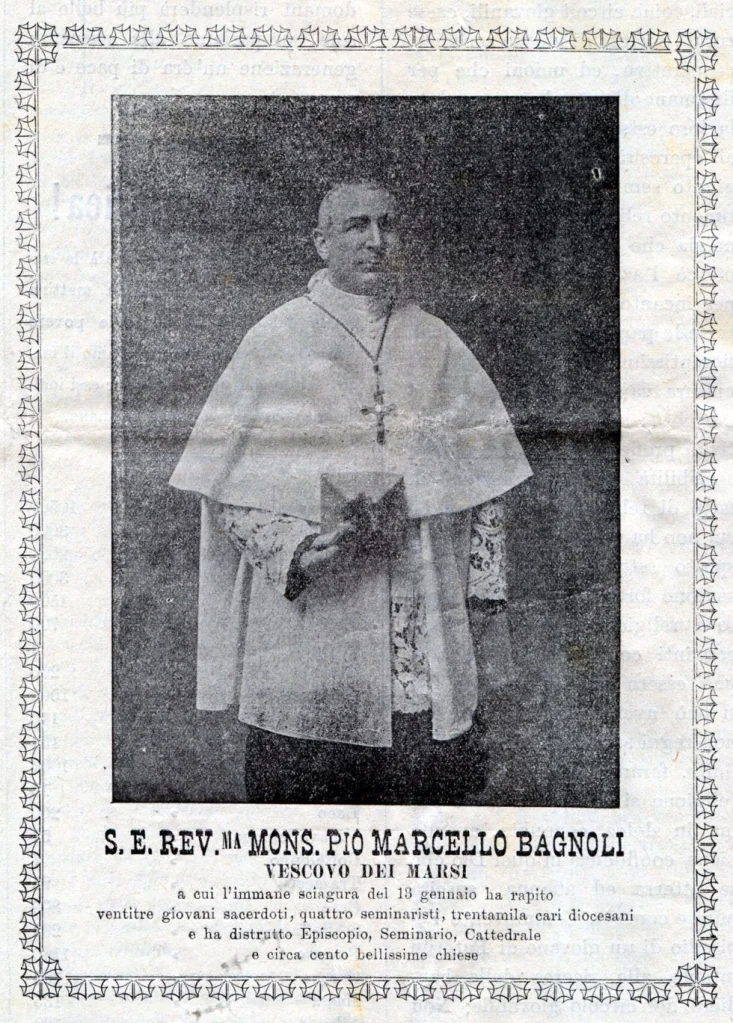

Le condizioni dei prigionieri erano particolarmente difficoltose. Il vescovo Bagnoli, su sollecitazione del Cardinal Gasparri, fece a favore dei Prigionieri di Avezzano un’intensa attività caritatevole e recandosi in visita al campo e portando doni tra cui biscotti, vino e sigarette in occasione della Pasqua del 1917.

Tra il 1918 e il 1919 il campo fu colpito dalla terribile pandemia di influenza spagnola, che causò la morte di centinaia di prigionieri. Le principali cause di decesso includevano infezioni respiratorie, tubercolosi, paralisi cardiaca e malaria.

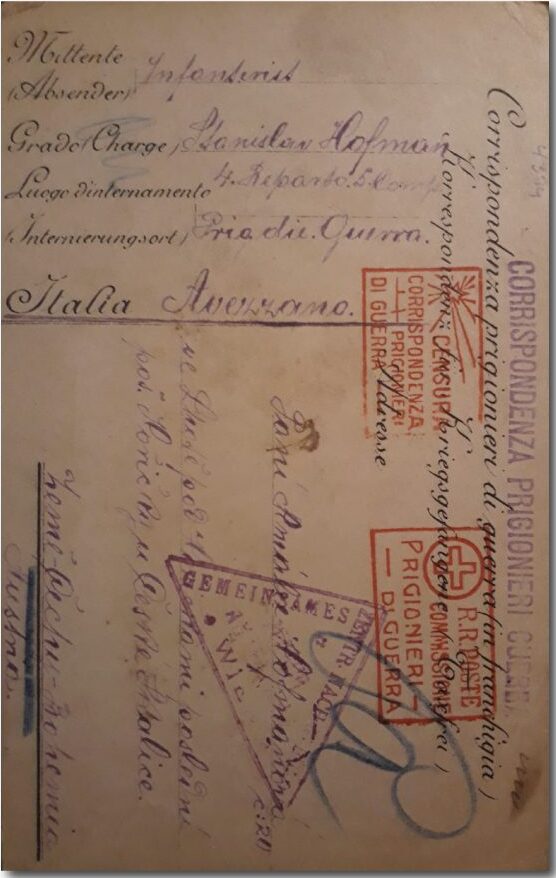

La convenzione dell’Aja garantiva ai prigionieri di inviare e ricevere posta: i prigionieri di truppa potevano scrivere mensilmente quattro cartoline, gli ufficiali otto. Il numero delle righe era limitato e la scrittura doveva essere chiara, in modo da agevolare il lavoro della censura, che controllava anche la posta in arrivo e i pacchi.

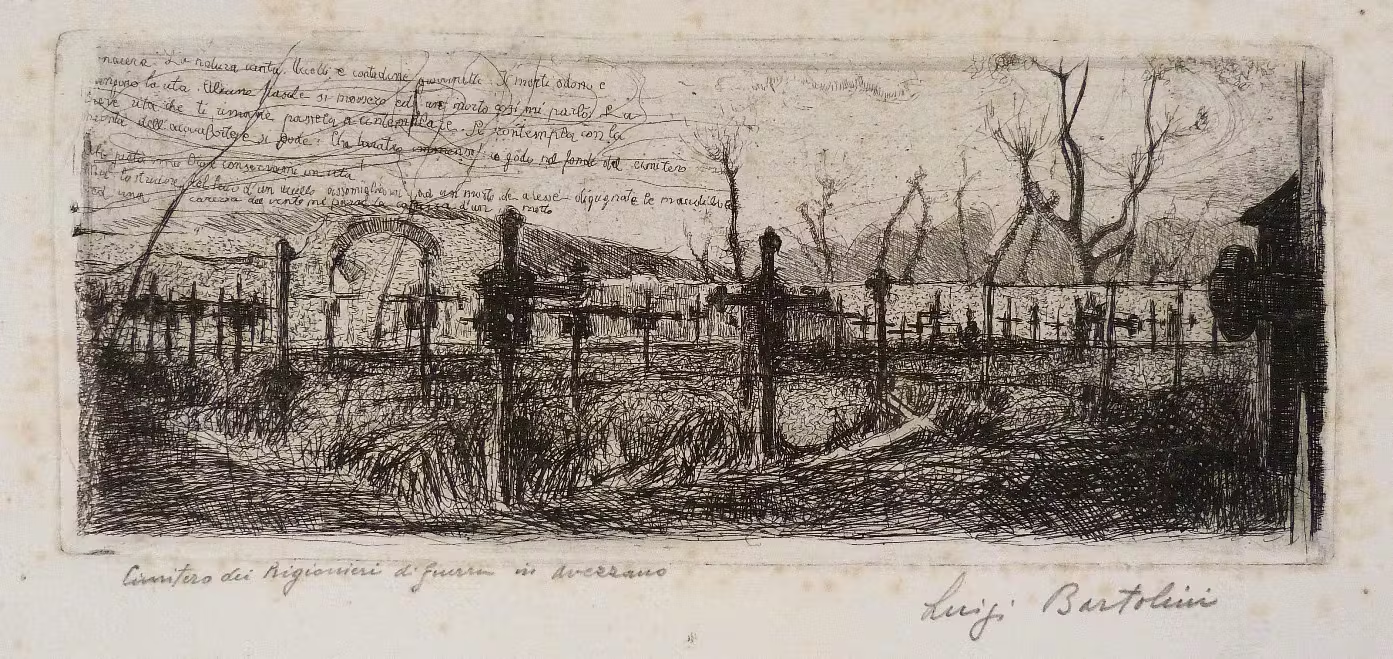

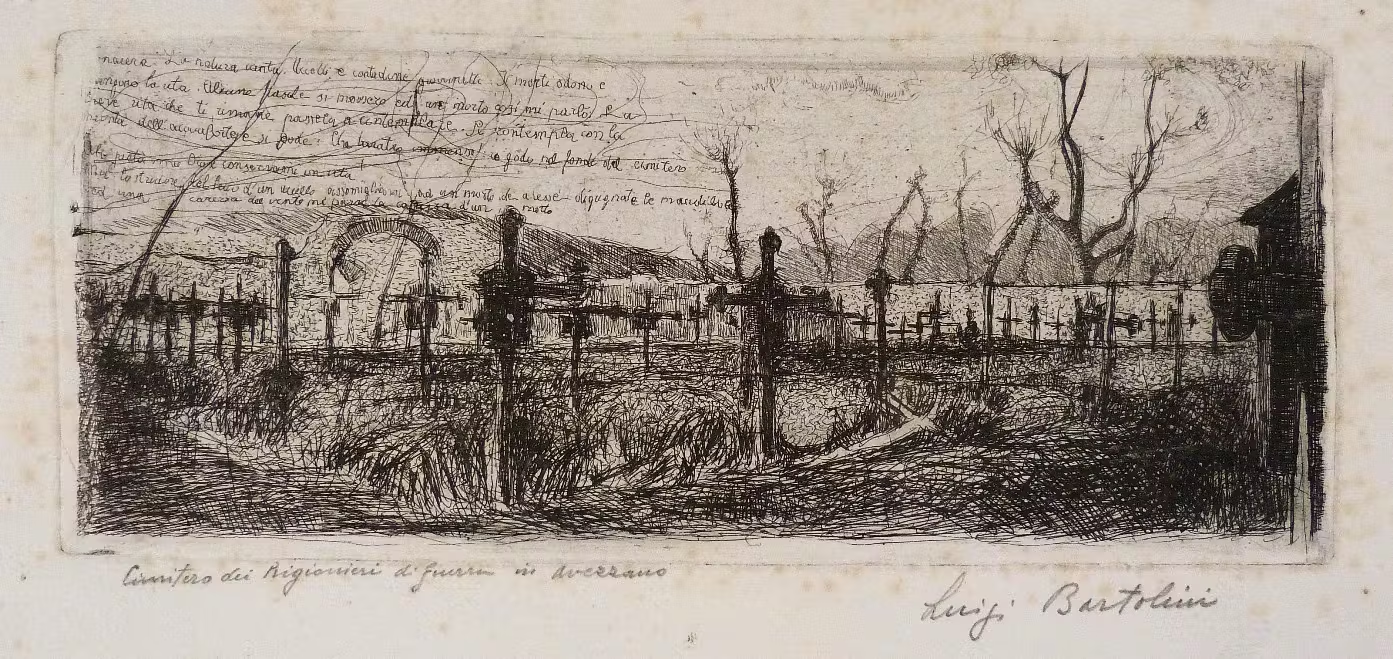

Per accogliere le salme dei soldati venne riaperto il primo cimitero di Avezzano, sito sotto le pendici del monte Salviano, in località Chiusa Resta, aperto nel 1656 per le vittime di un’epidemia di peste, poi trasformato in cimitero comunale fino al 1881 quando, a seguito dell’emanazione di una nuova norma tecnica ed igienica, il cimitero fu trasferito in località Cappuccini, a sud dell’abitato sulla strada per Luco dei Marsi, oggi Via Sandro Pertini già Via Cavour.

I prigionieri deceduti nel campo di concentramento di Avezzano furono circa 850, gli ufficiali erano inumati nel nuovo cimitero comunale. Tra le pochissime testimonianze della struttura del cimitero dei prigionieri, un’incisione di Luigi Bartolini all’inizio degli anni ‘20.

Fonti:

-

- Cipriani Clara Antonia, “Il Campo di concentramento di Avezzano. L’istituzione di un campo di prigionieri di guerra austro-ungarici e la nascita della Legione Romena d’Italia ad Avezzano” in «Avezzano, la Marsica e il circondario a cento anni dal sisma del 1915», Simonetta Ciranna e Patrizia Montuori, Consiglio Regionale dell’Abruzzo, 2015.

- Cutolo Francesco, “L’influenza spagnola nel regio esercito 1918-1919”, in «Annali, Museo Storico Italiano della Guerra» n. 27, 2019.

- Maccallini Enzo, Losardo Lucio, “Prigionieri di guerra ad Avezzano: il campo di concentramento. Memorie da salvare”, Archeoclub d’Italia, Sezione della Marsica, 1996.

- Natalia Sergio, “La Marsica tra terremoto e grande guerra”, Kirke, 2016.

- Salvi Alvaro, “Campo di concentramento: morti e feriti”, in “Borgo Pineta verso il 2000”, 3 agosto 1995.

- Tavernini Lodovico, “Prigionieri austro-ungarici nei campi di concentramento italiani 1915-1920”, in «Annali, Museo storico italiano della guerra», 9-11, 2001-2003.

Cronologia degli eventi significativi

I momenti chiave della vita del campo di concentramento di Avezzano.

1917

Visita di Monsignor Bagnoli

Il vescovo Bagnoli su sollecitazione del Cardinal Gasparri fece a favore dei Prigionieri di Avezzano un’intensa attività caritatevole e recandosi in visita al campo portando doni tra cui biscotti, vino e sigarette in occasione della Pasqua del 1917.

1918

Partecipazione dei prigionieri ai lavori

I prigionieri di guerra ebbero un ruolo fondamentale nella ricostruzione della città, impegnandosi in diverse opere di pubblica utilità. Furono impiegati nella rimozione delle macerie, sia da edifici pubblici che privati, nell’apertura di nuove strade e nella realizzazione di infrastrutture essenziali come reti fognarie e idriche.

1918

Epidemia di Febbre "Spagnola"

Tra il 1918 e il 1919 il campo fu colpito dalla terribile pandemia di influenza spagnola, che causò la morte di centinaia di prigionieri.

1918

Riapertura del Cimitero

APPROFONDIMENTI

In preparazione:

Vita nel campo, corrispondenza

L’impiego dei prigionieri nei lavori

Malattie

Cimitero

Condividi la tua storia

Unisciti a noi nel viaggio attraverso la storia del campo di concentramento di Avezzano condividendo i ricordi della tua famiglia. La tua voce è importante per mantenere viva la memoria.